本文主要介绍了南美洲、亚洲和大洋洲的部分国家的除草剂使用现状和杂草抗性演化的现状以及对杂草抗性治理的建议。

1 除草剂使用现状

1.1 南美洲

(1)巴西

关于巴西从使用选择性除草剂向抗草甘膦大豆种植过渡及其他农药的使用情况,其历史记载是有限的,能够获得的最早的按农药分组的销售数据信息是从1980年开始。1985年,除草剂的价格是近7美元/公顷;在2000年初,转基因大豆种植扩张后,除草剂使用成本接近27美元/公顷,并持续增长,2019年达到45美元/公顷。除草剂的使用量从1990年到2010年呈线性增长,而在转基因技术被大量采用的时期,除草剂的使用量则趋于平稳。

巴西仅在2010年之后提供了每种农药活性成分的使用量信息,但是在2019年之前,仅有制剂使用量的相关信息。其中,草甘膦使用量的增长高于大豆、谷物和其他作物面积的增长(面积增长分别是57%、39%和31%),这说明单位面积的草甘膦使用剂量有所上升。

除草剂氨氯吡啶酸用量增加了470%,这可能与牧场地区杂草管理措施的增加有关。氯嘧磺隆在2015年出现使用高峰,这很可能与抗草甘膦杂草飞蓬的防治需要有关。然而,抗ALS抑制剂除草剂的抗性杂草的出现导致氯嘧磺隆的使用量减少。从2009年到2017年,2,4-滴的使用量增长了400%,这可能是由于使用生长素类除草剂来管理抗草甘膦和抗ALS抑制剂的飞蓬有关。随后,2,4-滴的使用量略有下降,可能是由于对2,4-滴的抗性出现,也与巴西一些地区由于2,4-滴飘移造成的药害问题有关。除草剂甲磺隆和百草枯在过去十年中增长了近600%,这也与防治抗草甘膦杂草的替代除草剂有关。烯草酮的使用量增长了2300%,是所有除草剂中增幅最大的,这与抗草甘膦的多花苜蓿、马塘和牛筋草的出现有关。21世纪初,许多除草剂活性成分专利到期以及第一代抗草甘膦大豆专利于2016年到期,促使巴西除草剂的使用大量增加,尤其是草甘膦。专利到期和仿造产品的引进,往往会导致除草剂价格下降,使农民更容易获得除草剂产品。

另一个数据来源是2014-2019年在巴西对18种作物按除草剂作用位点(SOA)分组进行的市场调查。草甘膦的作用位点,5-烯醇丙酮酸莽草酸-3-磷酸合酶(EPSPs)一直是使用最多的作用位点。然而,草甘膦相对于其他除草剂的使用比例从2014/2015年的40.8%下降到2019/2020年生长季的35.7%。抑制光系统Ⅱ的除草剂在2015/2016年从第2位下降到第3位,这可能是由于抗草甘膦玉米种植的增加而使莠去津在玉米田的应用减少。在4-羟基苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)抑制剂中也观察到类似的趋势。生长素类除草剂目前在巴西的除草剂使用总量中排名第二,生长素类除草剂的使用主要用于免耕地区的灭生性处理(burndown)。ALS抑制剂类除草剂的使用减少可能是由于除草剂抗性的发生。另一方面,抑制乙酰辅酶A羧化酶的除草剂增长了近200%,在市场研究期间该作用位点除草剂的排名从第7位升至第4位。谷氨酰胺合成酶(如草铵膦)的处理面积增加了一倍,这可能与最近草铵膦仿制产品的可供应及巴西禁用百草枯有关。

巴西IBAMA在2019年披露了有关所有除草剂销售的信息,据此推测2019年使用量前5名除草剂分别是草甘膦、2,4-滴、莠去津、百草枯和敌草隆,分别占总用量的62%、15%、7%、5%和2%。在估计的处理面积中,排名前5位的除草剂是草甘膦、2,4-滴、烯草酮、百草枯和甲磺隆,处理面积大约分别为151万、43万、41万、3,200万和2,200万公顷。

2019年草甘膦的制剂使用量为217,592吨,这种除草剂的每公顷使用剂量是不确定的,但被认为平均是1,440克/公顷,这意味着估计处理面积为1.51亿公顷。草甘膦主要用于几种作物的灭生除草,包括大豆、玉米、其他豆类、小麦、棉花和灌溉水稻,以及在咖啡、果园和人工林的路边应用,2019年这些作物的总种植面积为6,840万公顷。草甘膦还用于抗草甘膦大豆和玉米作物的苗后除草,这两种作物的种植面积分别为3,540万公顷和1,770万公顷,因此,草甘膦在灭生除草(burndown)以及在咖啡、果园和人工园林的路边应用和苗后除草的总面积为1.213亿公顷。通过将这一耕地面积与基于商业化销售所得的1.51亿公顷面积进行比较,说明约有3,000万公顷施用了更多的草甘膦。这种应用可能与在抗草甘膦作物的苗后第2次除草有关或与多年生作物的道路旁除草有关。这些数据表明,大多数抗草甘膦大豆在生长周期中喷洒了3次草甘膦。一项种植者调查显示,草甘膦的苗后除草平均施用量从2005/2006年度的1.8次(抗草甘膦大豆正式推出之年)增加到2010/2011生长季的2.4次。

巴西于2019年禁止使用百草枯,2019年的使用面积为3,279万公顷。这凸显了百草枯对杂草管理的重要性(如灭生处理),以及需要用其他除草剂替代。可能取代百草枯作为灭生除草的产品是甲磺隆,估计使用面积为2,250万公顷,其次是氯嘧磺隆(1,050万公顷)、苯嘧磺草胺(550万公顷)、草铵膦(300万公顷)和敌草快(270万公顷)。2,4-滴除草剂的使用面积估计为4,300万公顷,主要用于夏季作物种植前灭生处理和牧场除草。

巴西的玉米种植面积约为1,800万公顷,由于抗草甘膦玉米种植面积的增加,玉米田使用的除草剂多样性降低。例如,2019年玉米田常用的苗后使用除草剂烟嘧磺隆的面积仅为150万公顷。此外,分别有390万公顷和190万公顷的玉米田使用了硝磺草酮和环磺酮;还有930万公顷玉米田和甘蔗田使用了除草剂莠去津。这些信息表明,在玉米田中草甘膦的使用占主导地位,其他除草剂的使用量较少。

免耕期间应用最多的苗前除草剂处理的作物面积为3.85亿公顷。这些除草剂包括双氯磺草隆、丙炔氟草胺、咪唑乙烟酸、嗪草酮、精异甲草胺和甲磺草胺等。2019年使用这些除草剂的行播作物总面积约7,380万公顷。这一信息表明,苗前除草剂的使用量接近50%(苗前除草剂的处理面积为3,850万公顷,而耕地面积为7,380万公顷)。在其他作物中使用的这些除草剂,在苗后或考虑到不同的田间使用剂量可能会影响这些估计数据。Oliveira等的报告称,巴西13种作物中苗前除草剂的平均使用率为47%。

从农业角度进行的市场研究可获得2017/2018至2019/2020季节每种作物的除草剂使用数据。在大豆方面,这一时期估计的总除草剂处理面积从1.547亿公顷增加到1.705亿公顷(增10%),栽培面积从3,510万公顷增加到3,700万公顷(增5%)。增加最多的是乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)抑制剂类除草剂,从201万公顷增加到2,580万公顷(增28%),生长素类除草剂,从1,212万公顷增加至1,720万公顷(增42%);5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸酯合成酶(EPSPs)抑制剂类除草剂(如草甘膦)从6,970万公顷增加到7,410万公顷(增6%);而乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂减少13%。在玉米中,光合系统Ⅰ抑制剂(PSⅠ)类除草剂的使用面积从1,260万公顷增加到1,480万公顷(增17%),EPSPs从1,620万公顷增加到1,880万公顷(增16%),生长素、ALS和4-羟基苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)抑制剂的使用量减少。这种减少主要与苗后除草的草甘膦的使用量增加有关。在棉花用药方面,主要变化发生在EPSPs,从240万公顷增加到450万公顷(增87%),光合系统Ⅱ抑制剂(PSⅡ)在2017/2018至2019/2020生长季节,从220万公顷增至290万公顷(增32%)。生长素类除草剂是牧场使用的主要除草剂,其使用变化最大,2017/2018至2019/2020季的使用量从1,510万公顷增加到2,290万公顷(增51%)。在甘蔗田,PSⅡ除草剂是主要使用的除草剂,但在2017/2018至2019/2020季,该产品的使用量分别从1,180万公顷下降到1,000万公顷(降16%)。

(2)阿根廷

在20世纪90年代,免耕系统大规模扩展,从1990年代末的6万公顷(主要用于大豆作物),扩展到2018/2019年的3,300万公顷,约占总种植面积的90%。同样,1996年,抗草甘膦的转基因作物(大豆、玉米和棉花)被引入市场,转基因大豆的采用率高于其他作物,8年内几乎达到100%。如今,几乎100%的大豆和棉花及98%的玉米都是转基因的。然而,在1990年代,其他除草剂也被引入市场,如原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂丙炔氟草胺用于大豆、玉米、高粱、向日葵和小麦田除草,甲磺草胺用于大豆、向日葵和花生田除草。同样,ALS抑制剂属于三唑嘧啶类除草剂唑嘧磺草胺、双氯磺草胺、氯酯磺草胺等品种也被引进用于大豆作物的阔叶杂草和部分禾本科杂草的控制。除了引入抗草甘膦基因外,还引入了耐草铵膦的玉米和耐咪唑啉酮除草剂的作物。耐咪唑啉酮类除草剂甲咪唑烟酸的玉米、耐咪唑烟酸的向日葵和耐甲咪唑烟酸+咪唑烟酸的水稻分别于1998年、2003年和2004年引进。在此之后,耐咪唑烟酸和甲氧咪草烟的向日葵也于2010年被开发出来。

由于抗草甘膦作物和直接播种的采用,导致大豆面积显著增加,除草剂的使用结合化学休耕使草甘膦成为主要除草剂。1994年,农业化学品市场总额约为5亿美元;2007年,达到16亿美元,而2016年达到了25亿美元。在2008年,所有除草剂的销售总额约为18亿美元,2019年为20亿美元。除了转基因技术的可操作性和经济优势,在其被引进10年之后,抗草甘膦的杂草被发现。第一个案例是来自阿根廷西北部的假高粱,由Delucchi于2005年报道。从那时起,抗除草剂杂草种群报告的发生率为4例/年,总共40例,其中27例是抗草甘膦的。因此,2008年到2019年市场上的选择性除草剂使用量相对增加,特别是ACCase和PPO抑制剂类除草剂。2008年,草甘膦占据了80%的除草剂市场,而在2019年草甘膦的市场占有率只剩36%。

(3)乌拉圭

现代除草剂是在20世纪40年代末开始开发的。然而,乌拉圭大规模采用除草剂始于20世纪60年代。当时谷物和油籽农业有一个繁荣期,在该国种植了超过100万公顷。2,4-滴和MCPA等除草剂是最早普遍用于小麦田选择性杂草控制的除草剂。从1967年开始,其他除草剂开始被用于小麦、向日葵和玉米作物选择性除草。乌拉圭国内最初的一些研究工作报告了微管组装抑制剂氟乐灵和PSⅡ抑制剂如莠去津、西玛津、敌草隆、利谷隆和溴苯腈。

由于土壤物理和化学性质的退化,连作农业造成了粮食产量的大幅下降。在20世纪70年代到90年代之间,乌拉圭实施了一项新计划,在农业系统中纳入一个牧场阶段,作为恢复过度耕作的一种措施。这种措施改善了土壤质量,减少了土壤和养分的流失。然而,在播种任何牧草或作物之前,土地准备和杂草控制仍然依赖于耕作。直到1986年,来自17个不同作用位点的60种不同活性成分已经在乌拉圭获得登记。生长素类、光系统Ⅱ和极长链脂肪酸(VLCFA)抑制剂是最常用的除草剂,特别是用于冬季作物的生长素除草剂,当时在农业中占主导地位。玉米、向日葵和高粱等夏季作物的种植比例也较小,约占农业面积的三分之一,但由于土地准备需要时间,一年两季并不可行。来自PSⅡ和VLCFA抑制剂的除草剂和较少使用的氟乐灵是夏季作物杂草控制中使用最多的除草剂。

从20世纪80年代末开始,ALS和ACCase抑制剂类除草剂的登记和进口量越来越多,并成为冬季农作物杂草管理的重要工具。为了改善土壤健康,即使农业与放牧阶段轮作,长期的耕作仍然是一个重大问题。因此,1991年,农民开始在他们的农田中实施免耕制度。另一个重要的里程碑是在1996年乌拉圭批准了第一个抗草甘膦大豆品种,这将对该国农业的下一次变革做出重要贡献。然而,这些技术并没有立即被大规模采用,部分原因是缺乏有效和具有成本效益的除草剂。1978年,草甘膦的第1个制剂在乌拉圭注册,但直到2000年孟山都的专利到期导致价格大幅下降,这种除草剂的进口量才逐渐增加。1998至2000年期间,除草剂进口量保持不变,但到岸价下降了25%,主要原因是草甘膦价格的变化。

乌拉圭使用除草剂的前50年(1950-2000年),耕作及谷物作物与牧草的轮作也影响了杂草种群动态。尽管少数杂草品种在农业中占主要地位,但农业生产系统的特点有助于保持多样化和相对成功的杂草管理,因此直到上世纪末,乌拉圭没有抗除草剂的案例记录。

本世纪初,一系列因素综合在一起,极大地影响了除草剂的使用和杂草种群动态。草甘膦价格的下降,国际市场大豆价格的高企,以及该国已批准的现有转基因技术,共同加速了免耕农业的采用,并解释了向抗草甘膦转基因大豆作为该国主要作物的转变原因。乌拉圭的农业制度在几年内从以小麦为主要作物的耕作农田与牧场轮作的方式,转变为另一种以转基因大豆为主要作物的连续免耕的农业方案。这种新方案节省了燃料和时间,不仅降低了生产成本,而且还实现了两熟制,因此草甘膦迅速成为目前乌拉圭进口和使用最多的除草剂。

乌拉圭的农业产量和种植面积在2000至2014年间大幅增长,抗草甘膦大豆种植面积达到135万公顷(2015年)。与此同时,除草剂的使用和进口在此期间激增。免耕和抗草甘膦技术有助于彻底改变杂草管理方法。最初,基于抗草甘膦技术的杂草管理成为一项简单经济的任务,草甘膦进口量从1999年占除草剂进口总量的38%上升到2007年的近70%。到2010年,占农业总面积65%的抗草甘膦大豆的杂草管理几乎完全依赖草甘膦,偶尔使用ALS抑制剂类除草剂,结果杂草种类发生了明显变化。2009年前后,这些变化引起了农民的担忧,他们认为以前的草甘膦使用剂量不再能控制一年生多花黑麦草,因此用量开始增加。

目前,抗除草剂杂草是乌拉圭农业最重要的问题之一。草甘膦抗性已在一年生黑麦草、飞蓬和香丝草和长芒苋种群中得到证实。鉴于这一问题,除草剂的使用近年来发生了变化。2014年草甘膦占进口量的61%,2020年下降到39%。此外,在该国农业生产中使用的除草剂作用方式的多样化也被注意到,并反映在除草剂进口数据中。

(4)巴拉圭

巴拉圭的农业在过去几十年里有了显著的增长,大豆、玉米和灌溉水稻是主要的栽培作物。巴拉圭种植系统中所使用大部分的技术与巴西和阿根廷基本相似。与此同时,巴拉圭使用除草剂的特点也与上述国家类似,从2018至2020年的除草剂有效成分使用信息了解到,百草枯、2,4-滴和草甘膦是最常用的除草剂。2018年,草甘膦占除草剂使用总量的近50%。然而,在2018至2020年,草甘膦的使用量下降到31%,这可能是由于巴拉圭抗草甘膦杂草的进化。巴拉圭草甘膦使用的减少导致了包括草甘膦在内的其他非选择性除草剂的增加。此外,还有随着生长素除草剂使用的变化,从2018到2020年2,4-滴使用量减少了29%,而三氯吡氧乙酸在同一时期增加了253%。尽管如此,2020年2,4-滴的使用量仍高于三氯吡氧乙酸。与南美其他国家类似,巴拉圭除草剂有关数据很有限,巴拉圭的公共和详细的农药数据库将在未来更好地监测与杂草、昆虫和疾病管理有关的农业措施。

(5)智利

自20世纪90年代以来的农用化学品进口记录显示,智利的除草剂的使用量持续增加,超过杀菌剂和杀虫剂,特别是在1990至2015年期间,除草剂占进口农药的45%;2015至2020年,除草剂占农用化学品进口的38%;其次是杀虫剂占35%,杀菌剂占26%。同样,在过去30年里,全国除草剂市场的价值持续增长,平均每年增长6%,2021年达到7,700万美元。值得注意的是,智利不生产农药的有效成分,只有在特定情况下,某些产品才在该国配制制剂。总之,智利使用的除草剂几乎100%是从阿根廷、中国、美国、德国和巴西等其他国家进口的。除草剂消费量的持续增长与该国从1970年代中期开始的生产重组和1980年代的商业开放直接相关,这导致了果树面积的3倍增长,根据上一次农业普查,从1976年的8.9万公顷增加到2007年的23万公顷,尤其1997至2007年间葡萄园面积增加了4.7万公顷。

根据农业和畜牧业服务局(SAG)的记录,目前在智利有127种不同的除草剂活性成分和大约327个除草剂商品名称,在国家一级销售最多的是草甘膦、百草枯、2甲4氯、西玛津、乙氧氟草醚和二甲戊灵(2021年)。根据2019年农药销售的最新数据,在该国主要生产水果和蔬菜的北部地区(阿塔卡马至科金博)以及除水果和蔬菜作物外还有葡萄园、工业作物和森林生产的中部地区(瓦尔帕莱索至马乌莱),最畅销的除草剂都是草甘膦和百草枯。而在主要集中的南部地区的谷物和森林种植园(洛斯拉戈斯),与草甘膦和百草枯一起销售最多的除草剂是2甲4氯、2,4-滴、西玛津、甲磺隆、二甲戊灵、氟乐灵、乙氧氟草醚、氯氟吡氧乙酸和精异甲草胺(2019年)。

草甘膦和百草枯在智利的广泛使用主要是因为它们价格的下降,这是自1980年代开始观察到的,特别是百草枯和2甲4氯在1980年代末价格较低。另一个重要的价格下降是由于草甘膦的专利到期(1974-2000年),仿造产品大量上市。随着除草剂的日益广泛使用,20世纪90年代初开始出现抗除草剂杂草的最早案例报道。迄今为止,已经在燕麦田、油菜田和羽扇豆作物田发现多年生黑麦草(2001年)、多花黑麦草(1998年)、硬质黑麦草(1997年)、野燕麦(1998年)、洋狗尾草(1999年)对ACCase抑制剂类除草氟吡甲禾灵的抗性。2001年,在葡萄园和果园发现抗草甘膦杂草多年生黑麦草和多花黑麦草;2005年,水稻作物田发现水毛花和泽泻种群以及玉米田中的假高粱(2009年)和燕麦田的萝卜(2010年)、臭春黄菊(2010年)、 田春黄菊(2010年)和高卢蝇子草(2012年)对ALS抑制剂的耐药性。

1990年代初,由于草甘膦和抗草甘膦作物的影响,全球范围内引入新作用位点除草剂的过程中断。从2000年开始,南美针对某些作物引入了的新作用位点的除草剂,如苯嘧磺草胺、tolpyratalato、砜吡草唑、硝磺草酮、苯唑草酮、唑啉草酯等,但它们都有其特殊性,限制了其广泛应用。引入抗2,4-滴、麦草畏、草铵膦和异噁唑草酮的新的转基因性状将促进新作用位点除草剂的苗后应用,除了这些技术的优势,有必要吸取草甘膦之前推广应用的教训。如果没有基于可持续利用的标准来使用新技术,抗除草剂杂草将继续出现。

1.2 澳大利亚和新西兰

1788年第一舰队抵达澳大利亚后不久,澳大利亚就开始了农业发展,殖民者开始种植小麦和大麦等作物。1840年,当欧洲人的定居点扩展到新西兰时,毛利人开始采用欧洲的农业技术,并很快在19世纪50~60年代出口谷物和马铃薯到澳大利亚。随着农业的发展,也出现了杂草的问题,其中大多数杂草不是本地植物品种,而是外地引入的。一些杂草进入了这个国家,隐藏在进口商品里,而其他商品则是为了达到特定目的而故意引进的。例如,澳大利亚最重要的杂草之一硬质黑麦草首先被种植作为牧羊的牧场。由于杂草威胁到农业生产力,必须采取控制方法来解决这个问题。

早期的杂草管理方法主要是用手工或锄头清除杂草、焚烧残茬、种植、耙地和休耕放羊等。由于人工清除杂草的劳动力短缺,农民需要其他方法来控制杂草,这些方法就是使用除草剂。除草剂最初以无机盐和酸的形式作为杂草控制的方法出现。在新西兰,20世纪30年代,砷、氯化钠、氯酸钠和硫酸等化学物质与最早的有机除草剂一起被用作除草剂。然而,这些除草剂大多是有毒的。20世纪30年代,新西兰的千里光杂草越来越猖獗,农民们开始依赖氯酸钠。然而,许多报道称,农民的衣服常因接触这种化学物质而着火。

在澳大利亚,2,4-滴和2甲4氯的使用始于1948年,当时它们被用于小麦作物,以控制非洲芥菜、野芥菜、钻果大蒜芥和毛红花,这些除草剂也被新西兰农民使用。20世纪80年代末,新西兰曾将2,4,5-涕用于金雀花和灌木,但由于公共卫生问题,这种使用被终止了。2,4-滴和2甲4氯目前仍在澳大利亚和新西兰用于控制阔叶杂草。

虽然2,4-滴和2甲4氯对控制阔叶杂草有效,但还有许多草种是它们不能控制的。自20世纪40年代2,4-滴被发现以来,许多具有新作用机理的除草剂也陆续被发现,并被纳入到澳大利亚和新西兰的杂草管理计划,使农民能够控制更多种类的杂草。在南澳大利亚,到20世纪70年代初,有超过80种商业除草剂可供使用。包括莠去津,一种具有选择性和内吸性的三嗪类除草剂,于20世纪50年代开发,自那以后被广泛使用,作为苗前和苗后除草剂,能够控制各种夏季作物如高粱、玉米和甘蔗田的禾本科杂草和阔叶杂草。尽管担心这种除草剂会污染水源,但它被认为是安全的,在澳大利亚和新西兰仍在使用。

百草枯于1955年被发现,1962年在美国首次上市,1964年在澳大利亚首次注册为非选择性触杀型除草剂。百草枯是一种广谱除草剂,能够控制禾本科杂草和阔叶杂草,自上市以来,它的使用受到了各种限制。自20世纪40年代以来,在许多除草剂中,草甘膦已成为世界上最主要的除草剂,包括在澳大利亚和新西兰。

草甘膦于1970年代进入澳大利亚和新西兰市场。1974年,草甘膦作为一种非选择性除草剂首次在美国上市。自草甘膦引入以来,在澳大利亚注册的含有草甘膦的产品约有500种(2019年)。草甘膦的有效性是由于其内吸活性和在所有高等植物中抑制5-烯醇式丙酮酰莽草酸-3-磷酸合成酶的能力,使其对多种植物有效。在澳大利亚,这种除草剂主要用于谷物种植系统的作物播种前。在新西兰,草甘膦在牧场更新中的应用也变得很重要。Manktelow等人报告说,1999年至2003年间,新西兰草甘膦的销量增长了35%,这可能是由于价格的降低。抗草甘膦(转基因)作物也导致对草甘膦控制杂草的依赖大幅增加。转基因棉花于2000年引进澳大利亚,目前已经占据了澳大利亚99.9%的棉花种植(2019年)。然而,对草甘膦和其他除草剂的日益依赖导致了抗除草剂杂草的选择与进化。

1.3 东南亚

在东南亚,除草剂的引入主要是通过农业生产,尽管苯氧羧酸类除草剂如2,4,5-T主要用于控制木本多年生植物,在越南战争期间与2,4-滴混合作为“橙剂”的使用后,2,4,5-T的登记被取消,该产品由制造商自愿在1985年下架。除草剂2,4-滴最初于1948年在菲律宾进行试验,用于根除草坪和牧场的杂草,随后又用于水稻的杂草控制。在20世纪50年代末,泰国认为2,4-滴是唯一有使用价值的水稻田除草剂。在20世纪60年代,2,4-滴被用于马来西亚有限的水稻地区。然而,1972年印度尼西亚稻农便开始使用2甲4氯(MCPA)来控制阔叶杂草和莎草,但后来在1978年由于该国MCPA供应短缺而改用2,4-滴。2,4-滴除草剂仍然是迄今为止开发的最有效的除草剂之一。

直到今天,与工业化国家相比,东南亚除草剂的使用量明显偏低。然而,该区域所有国家对除草剂的需求仍在持续。马来西亚、泰国和越南是3个主要需求国,而其他东南亚国家的需求相对较低。文莱、东帝汶、老挝和新加坡很少有记录其农药使用情况的报告,据2022年联合国粮食及农业组织(FAO)信息表明,这些国家的除草剂使用水平非常低,以下是东南亚各国除草剂使用历史的概要。其中,除草剂使用数据可以显示为销售和使用数据(销售数据更具有普遍性,但不能直接反应实际使用情况;使用数据提供了除草剂实际使用情况所需的详细资料,然而通常很难获得,因此在某个地区的某些作物上都没有数据可提供)。

(1)柬埔寨

在柬埔寨,最早有文献记载的农药使用报告出现在20世纪90年代,当时只有0.7%的农民使用除草剂,而分别有38.0%和28.0%的农民使用杀虫剂和杀鼠剂(环境正义基金会,2002年)。然而,在2016年,最常用的农药是除草剂和杀虫剂。除草剂使用的增加主要是由于农村劳动力的日益减少和耕地面积的扩大。种植木薯、玉米和水稻的农民是除草剂的主要使用者。

此外,水稻集约化种植系统省份的除草剂使用量较高,每季多达9次。柬埔寨不生产农药,而是从泰国、越南和中国进口农药。2001年进口了111吨除草剂,但2004年进口量下降到54吨,比2001年减少了51.0%。目前,大约有30种除草剂有效成分被允许在柬埔寨农业上使用。

(2)印度尼西亚

20世纪70年代,印尼国内部分地区的进步农民开始将2甲4氯(MCPA)应用于橡胶园、油棕榈园、咖啡园和水稻田。经过1年多的使用,随着2甲4氯在市场的消失,农民转而使用2,4-滴。到20世纪80年代,登记用于粮食作物的有效成分有25种。农民开始使用噁草酮、百草枯、敌稗、灭草松、异丙草胺、莠灭净和预混剂如灭草松+2,4-滴、哌草磷+2,4-滴,以及禾草丹+敌稗在水稻田应用。在休耕期间,草甘膦被用于杀灭水稻播前的杂草。莠去津、甲草胺、利谷隆、绿溴隆、嗪草酮和双苯酰草胺被用于玉米、大豆和马铃薯田。草甘膦占农作物用除草剂活性成分总量的73%。这些作物中,油棕榈园的用量最多,占该国草甘膦总用量的近三分之二。其他大量使用草甘膦的作物有水稻、玉米、橡胶和非种植区(路边、公园、水道以及其他用于农业以外的土地)。在水稻和玉米田全生长期通常只使用草甘膦1次,且用于备耕。而在橡胶园和非作物用地草甘膦通常每年使用2~3次,该国农药使用的详细信息有限,但是已知在2000至2019年期间,农业作物每年使用的除草剂量保持稳定在354吨左右(FAO,2022年)。

(3)马来西亚

马来西亚是东南亚国家中使用除草剂最多的国家,除草剂占该国农药使用量的80%左右。根据FAO 2022年的数据,马来西亚在2006年和2016年分别使用了约34,084吨和56,430吨除草剂活性成分,这相当于在10年内年均增长6.56%。由于水稻、油棕、橡胶等作物生产体系单一,对除草剂的依赖程度较高。百草枯、草甘膦、草铵膦、吡氟禾草灵、甲磺隆和三氯吡氧乙酸等活性成分常用于油棕和橡胶种植园,而2,4-滴、苯磺隆、吡嘧磺隆、敌稗、二氯喹啉酸和氰氟草酯则被广泛用于水稻。

(4)缅甸

缅甸是东南亚第二大国家,60%的人口直接或间接依赖农业活动为生。缅甸在作物种植、种植模式和天气条件方面与泰国相似。然而,农药的使用量相对较低。缅甸的传统农业很少使用农药,但在过去20年里,从中国进口的农药出现了较大的增长。2004-2014年,农药进口量从1,000吨到6,000吨不等,而2015年以后进口量稳定在1万吨以上,除草剂的用量和比例迅速增长,而杀虫剂用量逐渐减少。缅甸的除草剂使用量从2000年的38吨增加到2019年的9,740吨,每年平均增长41.24%(FAO,2022)。截至2019年,大约有20种有效成分可供农民使用,其中,销售最多的是草甘膦、2,4-滴、丙草胺、氟磺胺草醚和二氯喹啉酸,每年进口总量约900吨。

(5)菲律宾

与印度尼西亚类似,菲律宾除草剂被广泛用于杂草控制,尽管通常是作为机械除草和手工除草的补充形式。除草剂在该国的使用可以追溯到1948年,当时2,4-滴被用于控制阔叶杂草。2,4-滴的使用标志着选择性化学除草的开始,为20世纪50年代后期逐步使用除草剂铺平了道路。在20世纪60年代和70年代,酰胺类除草剂(丁草胺和敌稗)和硫代氨基甲酸酯类的禾草丹被引入,并迅速被稻农接受,因为这些除草剂都能在出苗前有效控制杂草。20世纪70年代和80年代,在水稻和其他作物中也引入了噁草酮、异丙草胺、灭草松和二甲戊灵来控制杂草(Cruz,1990);三嗪类除草剂(莠去津、西玛津和莠灭净)、脲类除草剂(敌草隆和灭草隆)、脲嘧啶类(除草定和特草定)和联吡啶除草剂(百草枯)在20世纪60年代和70年代被引入用于菠萝、甘蔗和香蕉等种植园和大田作物的杂草控制,至今仍然经常使用;噁唑禾草灵和氰氟草酯是在20世纪80年代和90年代引入用于苗后禾本科和阔叶杂草的控制,但直到21世纪才被充分利用;磺酰脲类除草剂(苄嘧磺隆、乙氧嘧磺隆、咪唑磺隆及环丙磺隆)于20世纪90年代引入,用于水稻阔叶杂草和莎草的苗后防除;在90年代末至21世纪初,五氟磺草胺、嘧啶肟草醚、唑草酮、异噁草酮和双草醚被登记用于水稻杂草管理。

截至2021年,菲律宾共登记有55种除草剂活性成分用于生产单剂或混剂(菲律宾肥料和农药管理局,2022)。其中,草甘膦占所用总有效成分的48%,使用草甘膦的主要是玉米和种植园作物,尽管草甘膦也用于非作物地区和一年生作物的免耕播种前处理。在水稻生产中,丁草胺、敌稗、异丙草胺、2,4-滴、双草醚和氰氟草酯常用于控制阔叶杂草和禾本科杂草。平均而言,该国每年进口1万吨除草剂(菲律宾化肥和农药管理局,2021年)。

(6)泰国

泰国严重依赖使用除草剂作为一种工具加强作物保护。根据泰国农业部农业法规办公室(OAR)的数据,每年大约进口的80%农药是除草剂。2000年,进口少于2万吨,但2004年增加到大约5.5万吨,2011年增加到6.8万吨(泰国农业部,2021年)。除草剂的应用从2005年到2018年增长了大约两倍,每公顷农田平均使用1.3~2.9公斤有效成分。泰国进口的前3种除草剂是2,4-滴、草甘膦和草铵膦,2021年分别进口了11,781吨、7,240吨和3,194吨(泰国农业部,2021年),这3种除草剂占全国所有除草剂进口的67%。其他进口较多的除草剂有丁草胺、乙草胺、莠去津、二甲戊灵、敌草隆和莠灭净等。

(7)越南

在越南,除草剂被广泛用于杂草控制,但通常是作为机械和手工除草的辅助或补充形式。20世纪70年代,随着2,4-滴、敌稗和五氯苯酚在水稻田的使用,除草剂开始用于杂草控制。在20世纪80年代,只有少数几种除草剂被另外引入,其中大部分用于春季作物。然而,除草剂的使用量在20世纪90年代开始增加。

1991年,该国除草剂使用量约为900吨,但在20世纪90年代中期,使用量增加到3,600吨(FAO,2022),2003年接近1.1万吨(越南农业和农村发展部,2011年),2020年约5万吨(越南总统计局,2021年)。2019年,越南农业和农村发展部(MARD)公布了一份允许在该国农业中使用的503种活性成分清单,其中85种是除草剂,主要用于水稻。水稻最常用的活性成分是禾草丹、二氯喹啉酸、双草醚、丁草胺、吡嘧磺隆、噁草酮、丙草胺、敌稗、2,4-滴、乙氧磺隆、氰氟草酯、苄嘧磺隆和乙草胺等。草甘膦是种植园最常用的除草剂,每季使用2~3次,用于土地整理和作物间杂草控制,占该国除草剂使用总量的36%。草甘膦与百草枯和2,4-滴都被认为是高度危险的农药,因此近年来被越南列为禁止使用的除草剂(越南农业和农村发展部,2022年)。

1.4 南亚

在南亚,棉花和水稻是除草剂使用的主要作物,分别占全世界除草剂消费总量的50%和18%。然而,草甘膦和2,4-滴是南亚茶园和咖啡种植园广泛使用的除草剂。在印度,草甘膦占使用除草剂总有效成分的37%,其中,近24%用于谷物、棉花、甘蔗、一些水果和蔬菜(Brookes,2020)。印度草甘膦的使用面积接近1,200万公顷,平均使用量为0.68公斤/公顷。因为,草甘膦是解决杂草问题的有效而经济的方法。

南亚55%以上的可耕地均种植水稻,而化学除草为水稻提供了一种经济的解决方案。为了有效地控制杂草和延缓杂草抗性的发展,通常推荐使用不同作用机理的除草剂。直到20世纪80年代,具有较新的不同作用机理的除草剂的开发及商业化速度是每2.5~3年1个。此后,就没有再出现新的作用机理的除草剂。现有作用机理的新除草剂产品,只可在迄今为止尚未发生杂草交叉抗性的情况下使用。现有除草剂抗性进化的案例越来越多,这表明大多数除草剂在未来可能无法使用。新的抗除草剂作物对2,4-滴等老的除草剂也具有抗性,因而可供选择的新除草剂很有限。

草甘膦是最重要和最广泛使用的有效成分之一,在澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南7个国家使用的除草剂的有效成分中,草甘膦占73%,占总除草面积的38%。此外,使用草甘膦替代方案的支出可能会使7个国家杂草控制的年度成本增加22~30美元/公顷。亚洲每年在农业用途中使用约8,200万公斤草甘膦有效成分(占全球使用量的16%~18%)。草甘膦是最重要和最广泛使用的有效成分之一,占整个亚洲除草剂有效成分使用总量的13%~73%,占除草剂喷洒总面积的7%~38%(Brookes,2020)。印度和中国这两个农业大国在各种除草剂制剂中分别使用2,010万公斤和1,420万公斤草甘膦有效成分。然而,杂草对草甘膦的耐药性正在稳步发展,导致药效下降和杂草管理成本升高,全球已有超过48种抗草甘膦的杂草。因此,随着新的转基因技术的发展,草甘膦药效变差的威胁已引起人们的关注。

随着从维持生计向集约化和商业化种植,以及从传统生态向保护生态的技术转变,杂草种群明显向难以控制的杂草转变。例如,在印度绿色革命之前,红花是小麦的主要杂草之一,但随着灌溉设施发展和半矮诺林小麦品种的引种,小籽虉草和长颖燕麦已成为难防杂草。随着资源节约技术的普及(如印度的免耕技术),农作物种植方式发生了变化,也导致向多年生禾本科杂草(匍匐冰草以及丝路蓟)向阔叶杂草(如田旋花和齿果酸模)的转变。由于地球温度升高和二氧化碳浓度升高,气候变化可能导致表型可塑性较差的杂草发生潜在转移,以及一些其他杂草取代原生杂草并在新的地区扩张。这些杂草在集约化系统中的转移迫使持续使用高效和最近引入的低剂量除草剂。在可供选择的现有除草剂不多的情况下,对少数除草剂的过度依赖现状变得令人担忧。

除草剂使用量的急剧增加,特别是在南亚集约化种植条件下的草甘膦使用已成为令人担忧的问题。已有包括南亚在内的超过35个国家报告了近35种主要作物田的几种杂草对草甘膦产生抗性。草甘膦在环境中的持久性可能超过数年,因此,全球大片农田容易遭受高度环境污染和生态危害。草甘膦属于2A类,可能对人类致癌(国际癌症研究机构,2015年)。在印度,正在禁止生产和销售27种农药,包括重要的除草剂,如莠去津、2,4-滴、二甲戊灵、磺酰磺隆、乙氧氟草醚、丁草胺等。考虑到草甘膦使用对环境的负面影响,印度旁遮普邦、喀拉拉邦、泰伦加纳邦和安得拉邦已经禁止使用草甘膦,斯里兰卡也完全禁止草甘膦。据报道,其他一些除草剂,如环嗪酮和敌草隆已成为应用地点附近土壤和水资源的微污染物。

在发展中国家使用除草剂面临的主要挑战是将虚假材料与劣质原药及低质量溶剂等混合生产的劣质产品,以及不当的使用剂量和使用方法。在杂草发生严重的情况下,除草剂使用剂量不足或过量使用也对作物造成损失或产生药害。针对特定杂草的特定除草剂的使用越来越多,但是它们对其他杂草的效果就不够理想。因此,为了有效地控制杂草使用靶向的除草剂及其组合是必要的。除草剂抗性的演变以及杂草和作物对除草剂的不同反应需要新的除草剂,而这些新除草剂通常价格十分昂贵。为了有效和可持续地控制杂草,选择合适的除草剂、使用剂量和时机以及施用方法等都是除草剂管理需要考虑的因素。

2 杂草抗性发展现状

当一种杂草生物型在以前被控制的除草剂剂量下存活时,被称为抗除草剂杂草生物型。在整个杂草种群中,如果有15%或更多的杂草产生抗药性,建议采用其他杂草管理方法。随着时间的推移,这些抗性杂草生物型的比例随着持续的选择而增加,从而形成了具有遗传抗性的杂草种群。

1957年加拿大在野胡萝卜(Daucus carotaL.)上报告了对2,4-滴的抗药性,这是第一个被报道抗性的除草剂。1968年,美国报道了千里光(Senecio vulgarisL.)对莠去津和西玛津(三嗪类)的耐药性;随着时间的推移,发展中国家也报告了对几乎所有主要类别除草剂的抗性。然而,大多数抗性案例都是关于三嗪类除草剂的。早在1989年就在马来西亚报告了水稻杂草对2,4-滴的抗性;后来,也报道了来自马来西亚、泰国、菲律宾和印度尼西亚的除草剂对敌稗、精喹禾灵、精噁唑禾草灵和苄嘧磺隆的抗性。

发展中国家的杂草抗性问题日益严重,针对不同作用机理的除草剂的抗性杂草分布见表1。可见针对三嗪类除草剂的抗性杂草分布最广,占28%。

另外,亚洲国家几种重要的作物田中的杂草抗性严重性程度也不相同(见表2)。

杂草的抗性是它们对持续施用除草剂所施加的强烈选择压力的适应进化的结果。除草剂抗性(HR)涉及两类机制:(1)由除草剂的靶标蛋白的结构改变或活性增加导致的靶点抗性;(2)因杂草对除草剂的吸收减少或转移或增强代谢而引起的非靶点抗性。由于细胞色素P450单加氧酶、糖基转移酶、谷胱甘肽-S-转移酶等植物内源酶活性的增强,导致基于代谢的除草剂抗性对不同化学基团和不同作用方式的除草剂产生抗性,从而导致交叉抗性的产生。

抗除草剂杂草在许多种植情况下的流行是一个全球关注的问题。目前有512个独特抗性案例,涉及266种杂草在71个国家的96种作物田对21种除草剂作用位点。

由于发达国家除草剂的大量使用和抗除草剂作物的普及,抗除草剂杂草的案例也多在发达国家出现。但是在发展中国家也发现几种重要杂草已经对除草剂表现出抗药性。发达国家占全球农用化学品市场的70%和草甘膦总市场的近11%;在发展中国家,百草枯是使用最多的除草剂。同时,在发展中国家,人工除草仍然是最常用的杂草控制方法。但现在,几乎22%的抗除草剂案例发生在发展中国家,其中,南亚国家的各种作物中生长的杂草对除草剂的抗性发展情况见表3。

据表3显示,抗除草剂案例主要是发生在南亚的小麦和水稻田杂草上。除草剂抗性是农业发展面临的主要问题,这些国家对粮食作物的依赖程度较高,不断增加的种植成本和杂草抗性会对主要作物的盈利能力产生不利影响。农业是这些地区的主要生计来源,因此快速增长的人口对更高的食物需求仍然是一个挑战。此外,据报道,南亚国家谷物田是除草剂抗性发生最多的。

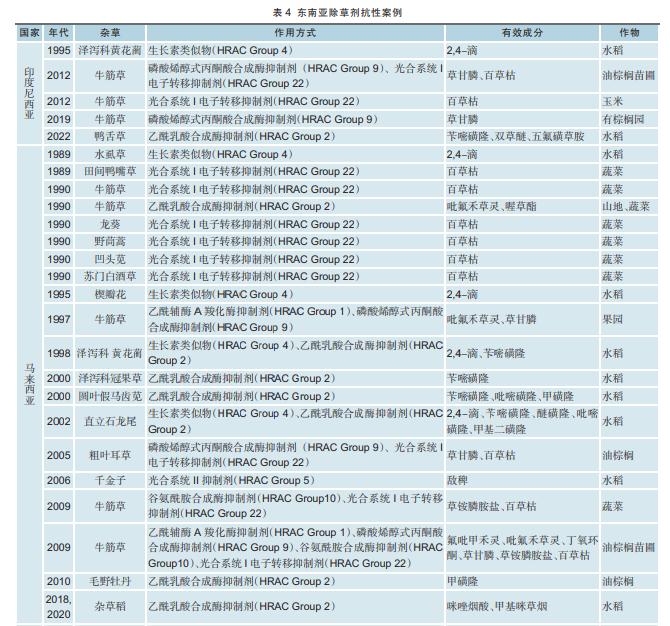

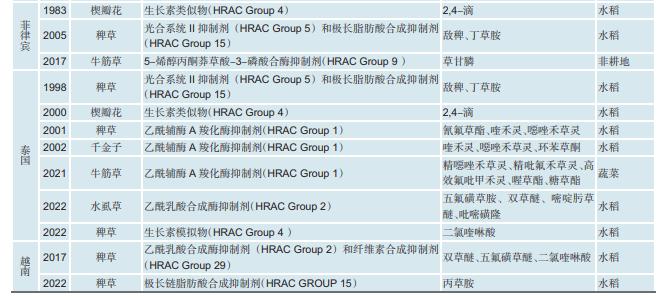

在东南亚,有37个独特的案例,涉及17种杂草和30种除草剂有效成分,马来西亚以20例位居榜首;其次是泰国、印度尼西亚和菲律宾,分别为7例、5例和3例(Heap,2022)。菲律宾是最早记录杂草抗性的国家,1983年涉及楔瓣花对2,4-滴的抗性。在22年后,该国报告了第2例涉及稗草对丁草胺和敌稗的抗性,这两起抗性案例都与水稻有关。相比之下,马来西亚的抗除草剂案例因有效成分、杂草种类和作物而异,在有效成分中,已有8例报告百草枯耐药性;此外,马来西亚也存在多重和交叉抗性问题(见表4)。

虽然这些都是仅根据国际除草剂抗性数据库记录的案例,但不能否认存在更多抗除草剂案例的可能性。在其他东南亚国家发生除草剂抗性的可能性并不遥远。仅在菲律宾玉米杂草中的抗除草剂疑似案例是当地农民一直在观察转基因玉米中使用草甘膦导致杂草控制下降。然而,目前还没有研究证实这种怀疑。

在南美洲,由于抗草甘膦大豆和玉米的广泛种植,抗性杂草种群发展很快。抗草甘膦大豆于2005年得到巴西的合法批准,但是它分别早在1995年和1996年就通过阿根廷和乌拉圭被非法引进巴西。在21世纪初,使用常规选择性除草剂对大豆进行杂草管理的成本为每公顷40~50美元,而在转基因(GR)大豆中使用草甘膦的成本则为每公顷10~16美元。由于缺乏足够的作物轮作和不同作用机理除草剂的轮换使用,草甘膦的大量使用导致杂草种群变化,尽管当时已有合理使用草甘膦的技术指南和警告。从那以后,巴西的抗草甘膦杂草持续进化,杂草管理成本增加。据估计,由于抗性杂草多花苜蓿、飞蓬和马唐的出现,使除草剂使用成本分别增加了57%、129%和500%。草甘膦的使用不仅影响了大豆除草剂的价格和使用,还影响了其他作物除草剂的使用。

杂草种群中除草剂抗性的出现是一个巨大的挑战,因为它限制了有效杂草管理的除草剂选择。因此,杂草得不到有效控制而导致作物产量下降。除草剂抗性影响了杂草控制计划的成本效益,因此,农民被迫依赖机械控制,但这增加了劳动力成本。

3 杂草抗性管理措施

3.1 可持续的杂草管理

不可持续的杂草管理会导致各种问题,如经济损失、杂草区系的变化、除草剂抗性的发展以及对环境的不利影响。综合杂草管理方法结合了直接和间接控制方法,并基于作物-杂草竞争的关键时期,提供了解决杂草问题的可持续方法,同时降低了种植的成本,最大限度地减少了对环境的危害。越来越多的农民正在采用更具包容性的杂草管理战略,从而将对除草剂的依赖降至最低,且杂草对管理措施有高度的反应。因此,采用不同的方法并利用每种控制策略的协同效应,将有助于实现长期和可持续的杂草管理。管理杂草的不同策略包括使用干净和高质量的种子(不含杂草种子污染物和无性繁殖体)、适当的耕作措施、苗床育苗技术、田间卫生、物理和机械除草、覆盖、土壤日晒、间作、作物轮作、干湿田交替、使用生物防治剂(真菌除草剂、昆虫和具有化感作用的杂草)等。

使用对杂草有竞争力和化感作用的水稻品种以及通过种子引发提高对杂草的竞争力,是可持续水稻杂草管理的另一项策略。在直播和好氧水稻生态系统中,杂草是主要危害物,因为有限的水供应抑制了杂草的生长,使用杂草竞争性水稻品种可在没有合适除草剂的时候作为替代解决方案,并实现更高的粮食产量。成功开发出对杂草具有竞争力的水稻品种将为东南亚国家提供一种有效的控草新策略,不再通过单一除草剂施用来管理杂草,从而减少除草剂的使用和生产成本,并防止除草剂抗性的发展。

特定位点杂草管理(SSWM)系统考虑到杂草种群的空间变异性和时间动态,因此可以进行杂草测绘和特定位点除草剂喷洒,从而降低除草剂的使用和成本。SSWM利用传感器技术,如3D相机、用人工智能(AI)进行杂草分类和基于计算机的决策算法,以实现更精确的喷洒和除草操作。使用基于计算机的程序和移动应用程序来帮助农民和农业从业人员进行基于图像识别的杂草识别、杂草冠层覆盖估计、喷雾器校准和除草剂计算,这些都是正确识别杂草种类、确定关键阈值水平和适当的杂草控制时间以及执行更准确和有效的施用工具。

东南亚在使用机器人进行杂草管理方面较为落后。然而,这种有前景的先进技术可以成为未来防治杂草的有效策略。在发达国家,种植有机蔬菜的农民已经开始使用机器人和智能技术。一些可购买的原型机有:Robocrop InRow Weeder、Dino、Hortibot和Boni-Rob。在中国、日本和韩国等亚洲国家,也在开发几种机器人除草机的原型机。该技术的应用将是替代除草剂大量使用和劳动力成本飙升的又一个选择。更简单和更小的机器人除草机原型可以开发用于小规模农业,这正好适合大多数东南亚国家的情形。

3.2 可持续的除草剂管理

使用除草剂被认为是控制杂草最经济有效和实用的手段。然而,除草剂使用的可持续性正受到杂草种群抗除草剂发展的威胁。通过除草剂轮换、混配或顺序使用等方法,交替使用不同作用机理的除草剂,可以解决和减轻特别是由于除草剂作用靶点取代引起的除草剂抗性。然而,连续施用除草剂偶尔也会导致多重抗性问题,其中,单个种群积累了对属于不同作用机理的几种除草剂的抗性靶点突变。这种基于靶点的多重除草剂抗性案例在一些重要的农艺杂草中被报道,如苋菜是由于乙酰乳酸合酶(ALS)取代和原卟啉原氧化酶缺失引起的;日本看麦娘和稗草的抗性是因为ALS和乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)取代引起的。这是一个新出现的挑战,需要通过提供更多的除草剂选择、更智能的除草剂组合和顺序应用来解决。在除草剂制剂中或桶混两种以上互相兼容的不同作用机理的除草剂有效成分,将显著降低杂草种群对特定除草剂产生抗性的概率。将除草剂控制策略与其他非除草剂控制策略相结合,也有助于缓解和减缓杂草种群抗药性的演变。

对除草剂使用可持续性的更大威胁是基于代谢机制的除草剂抗性,这种机制赋予了对现有的、新的和即将发现的除草剂的抗性,并进一步限制了农民在选择性杂草控制方面的除草剂选择。换句话说,代谢性除草剂抗性使众所周知的通过轮换作用机理不同的除草剂,或以混合物,或顺序地使用不同的除草剂来控制和减轻除草剂抗性的策略受到挑战。在这种情况下,即使混合或交替或顺序施用各种不同作用方式的除草剂,也不能有效地控制具有增强除草剂代谢酶活性的杂草种群。为了解决这一问题,一种有效的策略是通过使用化学增效剂来抑制除草剂代谢酶的活性。例如,由细胞色素450s活性引起的除草剂抗性可被马拉硫磷、胡椒酰丁醚、氨基苯并三唑和甲拌磷等P450抑制剂所逆转。而由谷胱甘肽S-转移酶活性引起的抗性可通过4-氯-7-硝基苯并噁二唑逆转。因此,识别和使用更有效的化学增效剂作为现有的除草剂活性成分的补充可以作为对抗基于代谢的除草剂抗性的策略之一,从而实现更可持续的除草剂使用。

目前,人们很难预测杂草品种对除草剂的抗性发展。然而,深入了解除草剂抗性的分子基础将有助于预测杂草抗性的发展。通过分子和生物技术方法,可以获得参与除草剂基质解毒的特定植物酶的详细信息,并将有助于预测除草剂抗性的发生。通过细胞色素P450酶的功能表征成功地预测了水稗对除草剂的抗性,也可以通过对其他除草剂代谢酶(如谷胱甘肽S-转移酶、糖基转移酶等)的表征预测其他重要杂草的抗性发生。此外,了解杂草中这些代谢酶的特定除草剂底物,将有助于正确寻找可以有效控制抗性杂草种群的适当除草剂。